2020年10月24日晚上19点30分,由复旦大学中华文明国际研究中心主办的“别样的东亚现代性”讲谈会通过腾讯会议直播在云端举行。本次讲谈会由复旦大学中华文明国际研究中心、历史系章可副教授主持,会议邀请到的两位主讲人分别是美国俄亥俄州迈阿密大学中文副教授杨昊昇和法兰克福大学汉学系副教授杨治宜,两位教授就第二次世界大战期间东亚地区文化的现代性问题各自进行了别开生面的学术探讨。

章可老师在引言中介绍了两位主讲人此前作为访问学者在中华文明国际研究中心的工作经历。本系列讲谈会的目的是希望在疫情期间以线上的方式为以往中心访问学者们提供一个“再聚首”、讨论近期研究心得的机会。

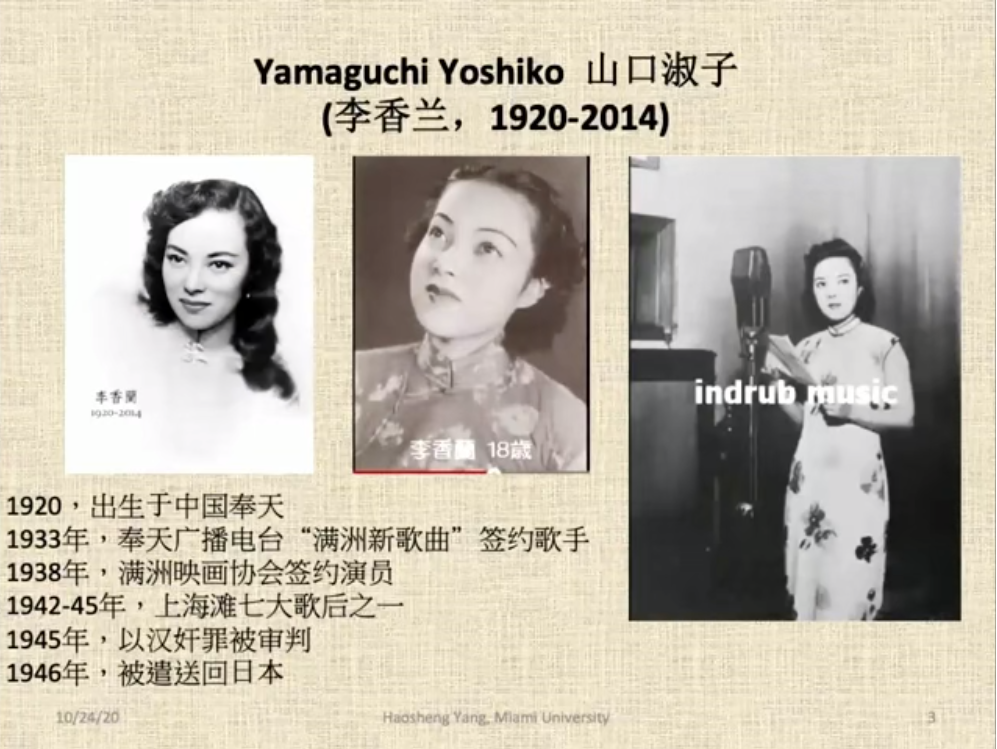

杨昊昇老师首先进行了主题为“李香兰与战时流行文化的越界意义”的学术分享。她指出,东亚殖民现代性中极为复杂的一点是多层关系:一方面是欧美代表的西方与东亚之间的关系,另一方面是东亚国家之间,尤其是日本和它在东亚的殖民地之间的关系。她的报告重点关注多重权力关系里不占主导地位的一方如何在被强权掌控的情况下为自己争取到一定的发展空间,与强势的主导方进行相对有效的沟通,让公众听到自己的声音,并对权力主导方起到一定的影响作用。

作为出生成长于满洲的日本人,李香兰因为多次出演宣传日本殖民者“大东亚共荣”思想的“国策电影”而被定义为日本军国主义的文化侵略“工具”。即便如此,她所参与的战时流行文化作品本身依然可以于紧迫高压管束下争取到有限的发展空间,同时能够延续非政治化的大众文化的想象,甚至披着政治宣传工具的外衣却在内容上表达出一定程度上的反抗精神。在李演唱的歌曲和参演的电影中,可以看出殖民者与被殖民者、占领者与被占领者之间的相互渗透,以及弱势一方对强权隐晦的妥协、合作与反抗。昊昇老师将这个论题概括为流行文化的“越界”。“界”泛指为政治与文化的边界,权力统治者与被权力控制者的边界,还有地域、种族、国家之间的边界。流行文化如何试图发出自己的声音,与日本军国主义统治斡旋,突破文化宣传工具的界限,发展独立于政治之外的生存空间,是其研究的重点。

昊昇老师的讲谈重点强调了三个问题。其一,李香兰的歌唱及其演艺生涯揭示了日本军国主义在东亚文化政策的局限性和伪装性。其二,文化政策与文化生产之间的罅隙使得沦陷区的多元化艺术实践仍有些许存在空间。其三,李香兰的诸多流行歌曲呈现出了难能可贵的世界主义元素,为战时民众提供了有效的纾解方式,是研究沦陷区文化生产的政治伦理复杂关系的代表个案。

电影《支那之夜》及同名主题曲是本次讲谈中的细述个案。《支那之夜》是日本“国策电影三部曲”中辱华情节最为严重的一部作品,片中将日本男性和中国女性的恋爱关系处理为殖民关系上日本主导中国从属的政治隐喻。男主人公通过暴力耳光打醒女主人公的情节设置更是广受非议。该片也因此成为战后国民政府以汉奸罪羁押和审判李香兰的重要证据。但是昊昇老师指出,构成这部硬核的殖民主义文化侵略代表作的各种要素相当错综复杂,该片并非是绝对遵命的宣传之作。

该电影歌曲先行,主题曲《支那之夜》先于电影完成,是一首典型的大陆歌谣。大陆歌谣也称中国歌谣,是在1931年以后随着日本侵占中国东北之后在日本本土特别风靡的一类流行歌曲,于1938到1940年间达到鼎盛时期。这些歌曲基本都是以浪漫的情歌为主,在歌曲的形式、内容和表演上都富于中国情调。被包装成满洲姑娘的李香兰是演唱此类歌谣的代表歌手。因为日本政府当时正致力于号召移民去开发满洲,中国歌谣所展现的异国风情为政府宣传提供了一种文化想象上的依据。然而这类伪造和模拟殖民地异域色彩的音乐表演同时也起到了一种反殖民中心的作用:因为如果没有中国歌谣一再展现的满洲风貌,满洲作为缺乏存在感的殖民地就难以引发深切的同情与关注。在此意义上,中国歌谣作为双刃剑,既可能强化殖民的中心,也可能提供部分解殖的力量, 两者相辅相成,难以被截然区分。

另一方面,从流行音乐的产业来说,生产中国歌谣并不完全是为了配合国策的需要:第一,歌曲本身和电影所倡导的日满协和的思路存在一定距离。歌词主要渲染的是一种朦胧的、抽象的、有异国风情的抒情情绪,而电影则将此梦幻般的情绪具体化成了中国姑娘和日本水手的爱情。第二,中国歌谣的生产很可能是流行音乐产业试图在严峻的政治环境下生存的一种策略。因为当时在日本战争气氛日趋浓厚,任何有悖于军国主义全民备战思想的文艺产品都被认为是靡靡之音难以通过审查,唯一的例外就是中国歌谣——描述浪漫恋情的音乐只有在歌唱满洲的情境下才被允许。事实上随着全民军事化的管控愈发严格,在40年代早期,中国歌谣也被禁止演唱和发行了。第三,在20世纪全球化的进程中,战争年代的流行音乐的生产并不局限于一个国家一个类别,而是不停地越过各种界限,具有多元化的世界属性。歌曲《支那之夜》可被视为是欧洲和东亚流行音乐交汇的产物。歌词作者西条八十早年留法,极有可能在法国同名香颂《支那之夜》的影响下,创作出了富于日本特色的中国歌谣。

昊昇老师还简要介绍了李香兰出演电影《万世流芳》并在其中演唱《卖糖歌》、《戒烟歌》的情况,以及李以其传世名曲《夜来香》和“李香兰独唱音乐会”享誉上海的盛况。最后她总结说,该项研究

并非试图为日本国策电影和中国歌谣中的殖民性辩护,而是为了重新发掘东亚殖民现代性的复杂要素。战时流行音乐和电影尽管受限于高压的政治统治,却仍然体现了文化生产试图突破殖民主义宣传的壁垒,寻找越界的多重可能性,同时也展现了流行音乐相对独立的艺术特质和超越时代局限的抒情魅力。

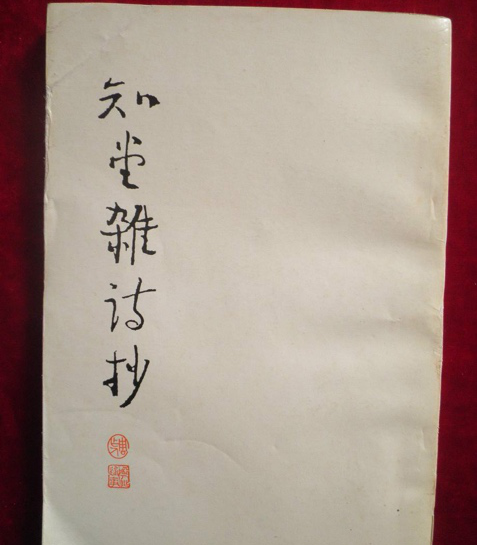

第二位主讲人杨治宜老师是复旦大学中华文明国际中心的第一位访问学者。她的讲谈围绕周作人在沦陷时期所做的《苦茶庵打油诗》展开,通过阐释知堂的打油诗,探讨沦陷背景下个人的文学文化生产是否可能、个体生存及抒情声音如何与时代的大叙述发生关联等一系列重要问题。

治宜老师首先言明该研究的着眼点不在于忠奸正朔的判断,而主要关注周作人在文本中对自身作为历史行动主体的定位和阐释。其次,该研究意在弥合周作人前后期文学生涯的裂缝,视其打油诗为披着古典主义外衣的现代主义写作,强调知堂试图通过传统语体媒介实现其“诗歌本以传神为贵,重暗示而不在明言”的美学主张,呼应了注重主观表现而非客观描摹、希望表达刹那即逝的印象的现代艺术潮流。

治宜老师在简要概括了周作人创作新诗、翻译日本短歌俳句、介绍泰戈尔诗歌以及倡导“小诗运动”等经历之后,提出了自己此项研究的主要观点:沦陷是一种非常的阈限空间(liminal space),而周作人隐晦模棱、半新不旧的“打油诗”恰恰是探索这种阈限身份的文字工具。这些诗歌通过它们与中国的文化记忆、历史典范的联系,反过来为作者建立起阐释世界的新的框架。它们的作用也因此不仅仅是消极意义上的宣泄与表露,更是积极意义上的阐释与建构。而后,治宜老师选取了数首苦茶庵打油诗为大家作出详细的解读。

其一

燕山柳色太凄迷, 话到家园一泪垂。

长向行人供炒栗, 伤心最是李和儿。

“李和儿炒栗”的典故出自陆游的《老学庵笔记》。知堂在沦陷初期诗歌中频用南宋典故,这似乎暗示了对抗战前途的悲观态度。李和儿炒栗号称北宋汴京第一,原本是和平时代的寻常事物,当时并不被在意,但在动荡的时代,流落到燕山、与南宋使臣相见之际,一颗炒栗的香味与温度却可以勾起人们无限的故国悲思。“和儿”的第二种含义是金朝之下建立的新的和平秩序。和无数“泪尽胡尘”的父老一样,李和儿尽管依恋宋廷,却已经与占领的秩序妥协。微物寄寓的是“正常”的重量。正常秩序下不思不虑习以为常的举止和事物,在非常下都突然成了奢侈。或许正因如此,越是面临动荡的无常与无情,就越不愿意放弃建立起来的日常秩序,并且不免抱有幻想,陷入抵抗和妥协的灰色地带。

其十三

河水阴寒酒味酸,乡居况味不胜言。

开门偶共邻翁话,窥见庵中黑一团。

该诗少用典故,但意义却相当晦涩难言。周作人打油诗的很多意象衔接逻辑若有若无,所描写的事物、行为十分日常,但是当日常事物成为诗歌表达对象后,读者不免被迫寻思其中的意味。如果考虑到这首诗歌所创作的时间在1941年代珍珠港事件爆发之后,那么对其意义的诠释就可以解读为诗人内心无名的忧惧、孤独与不安。

治宜老师解析的最后一首诗歌也是知堂打油诗中最为著名的一首:

其四

禹迹寺前春草生,沈园遗迹欠分明,

偶然拄杖桥头望,流水斜阳大有情。

沦陷时期的周作人常常写到大禹,称颂大禹是一位真正的大政治家。知堂所推崇的儒家最高理想就是禹稷精神,即一种积极入世、救世的精神,这种用世理想虽然艰苦卓绝,但又不同于菩萨饲虎的精神,而是一种中庸的、非极端的思想。知堂认为,思想一旦极端,哪怕是以兼爱为理想,总不免流于意识形态,而忽视了人之为人的日用常行。沈园遗迹用的是陆游与唐婉的典故。知堂尤其称许的是陆游七十六岁重游沈园怀念唐婉的两首绝句。孝是父权时代的公共道德,但是对个体生命而言,情感又具有超越理性和道德的力量。然而伟大的圣人、伟大的爱情,遗迹都为时间湮没。故诗歌的前半篇讨论的是不朽,后半篇则转向偶然、无常和有朽。拄杖桥头的姿态有一种禅宗的机锋,寓意在说与不说之间。流水斜阳代表时间的流逝与大自然的无常,但反被说“太有情”,这其中寄寓的是诗人主体的情怀,是个体生命对抗绝对、超越、永恒的力量,即王德威所谓的“史诗时代的抒情声音。”

治宜老师最后提出:周作人的打油诗既不歌颂大东亚,也不宣扬“统一战线”,而是他在战争时期个人生存和情感的体验。《苦茶庵打油诗》参与了二十世纪全球诗歌现代性的重要时刻,是时,世界各地文化、语言背景各异的诗歌作者们,致力于发掘异域的诗歌传统,试验崭新的表达方式。周作人的打油诗因此也展现出中国诗歌现代性的另一种可能。由于五四现代白话在二十世纪初尚未成熟,周作人早年写作新诗时没有实现的美学理想,最终通过古典诗歌的写作得以实现,这意味着文学的演变并非线性的革命而是充满了错流、乱流与合流的漩涡。 “在某种意义上,周作人沦陷之后的古典诗是中国现代文学的一部分,也是对全球诗歌现代性的一种另类回应。”