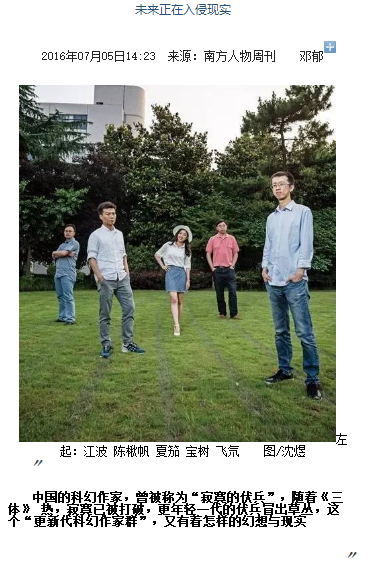

6月中的一个黄昏,复旦大学老逸夫楼前的绿地。着红T恤、大高个的宝树最先端坐在靠树林的一颗大石头上,像一枚结实的“定心丸”。江波和飞氘分别坐到他侧边和身下的石面,姿态松弛。戴着白礼帽、身材窈窕的夏笳优雅地倚着树枝。站在另一侧的陈楸帆两手叉在裤口袋里,眼神如常的冷峻、犀利。

对于不太读科幻小说的人,以上名字都过于陌生。但对科幻迷而言,这些人是继被称为“中国科幻四大天王”的刘慈欣、韩松、何夕和王晋康之后,当下科幻文学界最活跃的一批创作者。就在拍摄合影前半小时,因为明星作家齐聚的圆桌讨论,复旦科幻工作坊能容500人的逸夫科技楼报告厅便被挤得满满当当。

“基本上这几位占了80后成熟科幻作家的一半了,他们都受过专业系统的高等教育,若说是聚集了科幻写作者中的智慧头脑和最优秀的笔头,并不夸张。其他(未到复旦活动现场)的还有郝景芳、张冉、迟卉、程婧波、陈茜、拉拉等人,我给他们起名‘更新代科幻作家群’。”《科幻世界》主编姚海军说。这个命名虽然还有争议,但他认为这批人已然出现并树立了自身的位置和风格,需要有个名词来提高辨识度、与前辈作区分。

2010年前后至今,《三体》三部曲的出版和获得雨果奖,引发“三体热”,形成世界科幻领域都难得一见的文化现象。时隔30年后,《人民文学》也重新刊发科幻小说。陈楸帆、夏笳、宝树等人的作品由圈内誉为“国宝”的刘宇昆陆续翻译到国外。4月底,郝景芳的《北京折叠》获得2016雨果奖最佳短中篇提名,将这股科幻热又推向一个小高潮。

国内第一个创立科幻文学专业的北师大教授吴岩提到,前阵国家几大部委开会,他也被请去旁听,听到“中国要在2020年成为世界创新强国”的目标。好像连科幻文字也进入了中小学生考试的题面,但考题需要ABC标准答案,“这是不是跟科幻的精神相悖?”

所有这些繁华和迷幻的现实景象让飞氘既欣喜,又恍惚。6年前的某个夏夜,他和韩松拿着从票贩子手中买到的高价火车票,也是从北京奔赴上海,参加了一场名为“新世纪十年文学:现状与未来”的高规格国际研讨会。在两人回忆里,那是科幻作家首次参加如此“一本正经的、武林正宗的”主流文学盛会。为了准备好代表整个科幻文学群体的发言,他俩几乎彻夜未眠,如履薄冰。韩松描述,他和飞氘大多数时候只是默默地蜷缩在会场的角落里。“甚至在80后那些风头正劲的作家眼中,我们似乎也只是两个难以觉察到的边缘性外星生物。”

从当时两人加起来的20分钟文坛发言,到而今为科幻写作独立开设的复旦工作坊整整两天的讨论,这种变化也蒙上了一种让人晕乎的魔幻色彩。

刘慈欣曾说,中国的科幻作家是一群正在人群中出现的神秘异类,像跳蚤一样在未来和过去跳来跳去,像雾气飘行于星云间,可瞬间到达宇宙的边缘,进入夸克内部、在恒星的核心游泳……“像荧火虫般弱小而不为人知,但正像春天的野草一样蔓延。”彼时的飞氘曾自我定义这群人为“寂寞的伏兵”。而今,寂寞显然已被打破,伏兵也早已冒出草丛。不过,年轻作家们的创作力是否持久,却依然是一个问号。

科幻现实主义

写科幻小说,目的不是用来隐喻和批判现实,这是刘慈欣的态度。不过,更关照现实、体现出自身对现实压力的纠结和理解,却是更新代作家有别于上一辈的突出特点。《北京折叠》便是一例。

大概在22世纪,社会空间分为三层,从精英人士、中产到底层劳工各占据了不同的空间,也按照不同的比例,分配着每个48小时的周期。越上等的人不仅仅有更精致的生活,甚至有更长的时间。处于第三空间的老刀,为了孩子的教育,铤而走险进入通常无法逾越的其他空间,企望通过为别人送信挣得收入来改变境遇。然而在几个空间里辗转、偷渡往复之后的老刀发现,“不论谁的生活都是一样操蛋。”

在科幻文学的领域里,这种时空穿梭、反乌托邦设置并不新鲜。整篇小说也没有激烈的类型化的冲突,而是平淡如流水一般地描摹老刀的生活与心态。“但里面的人物令人有认同和代入感,整个小说就活了。”复旦大学中文系教授严锋表示。

一袭长发、面庞白皙的郝景芳便是一个穿越3个空间的观察者。……

但她的思考比一般的阶层矛盾又多了一层:随着工业自动化的发展,当垃圾工们连被剥削的理由和价值都失去了怎么办? 郝景芳强调,她想写的是社会发展的可能性,关心的是在不同社会中的人如何生活。“这两点兴趣是之前的火星系列和《北京折叠》所共同的,也是我未来写作的核心。”

和她知交多年的陈楸帆在这条路上走得更深远,今天已经成为一种创作主张的“科幻现实主义”便是他在4年前的行业讨论中提出的。

35岁的他话语节制,“无谓的交流太消耗能量。”内里,逻辑缜密,思维极为灵活。采访时,陈楸帆特意提到自己和深圳特区同岁,生长于潮汕。急速膨胀的开放气息与保守封闭的民俗文化,让他对家乡永远怀有一种既疏离又无奈的复杂情感。“想要逃离,就是因为我看不到在这里生活的可能性,我看到的是每个人都在重复其他人的生活。”

有一次回乡途中老乡的描述,为他希望落笔的长篇找到了一个适时的切入口——离汕头几十公里的贵屿镇,每一条街道都有着相似的面孔:传统“下山虎”式民宅糅入流行一时的欧陆元素,令人眼花缭乱却又似是而非;豪华到让陈楸帆目瞪口呆的小汽车,路边黑臭难闻的河水与终日不散的铅雾尘烟。不足20万人口,却聚集了3200多家以电子垃圾为业的作坊。

这些亲眼目睹的画面,后来变成了他笔下的文字:各种废旧电子元件如粪便般肆无忌惮地堆积在楼房与路边,外来劳工们像苍蝇一样在其中不停翻捡,再将有价值的部分扔到烤炉上或者酸浴池中进行分解,提取和焚烧稀有金属,制造出更多的垃圾……“孩子们在闪烁着纤维玻璃和烧焦电路板的黑色河岸上奔跑,在农田里燃烧未尽的塑料灰烬上跳跃,在漂浮着聚酯薄膜的墨绿色水塘里游泳嬉戏,他们似乎觉得世界本该如此,兴致一点不受打扰。”——自然,他们身上没有任何防护措施。

眨眼间,未来已经在入侵现实,让人分不清二者界限……

全文见原文链接:http://www.chinawriter.com.cn/n1/2016/0705/c404079-28526297.html