马丁·路德(Martin Luther,1483-1546),德意志神学家、哲学家,原为神圣罗马帝国教会司铎兼神学教授,于十六世纪初发动了德意志宗教改革,最终是全欧洲的宗教改革促成基督新教的兴起。

编者按

本文原题《宗教改革的东方足迹》,刊于张广智主编《近代以来中外史学交流史》上册,复旦大学出版社2020年版。

晚清西学东渐大潮翻涌,许多西方历史人物亦开始为中国人所知。围绕着这些重要人物和相关事件,一套西方历史知识得以建构。然而,历史知识并不是简单地在中西语境之间整体性复制,而各自有不同传播和衍变的线索。就某些历史人物而言,晚清中国语境里对其往往并不只有单一的评价和定位,而是体现出多重面向,这就牵连到时下颇多学者关注的跨语境文化和知识传播中的“形象”问题。

就形象学角度而言,当代研究的关键性转向是,从原来看重被注视者一方,转而强调研究注视者,即形象创造者一方。这种转向即要求学者更多地切入形象得以创造的历史语境,将人物形象本身的符号化叙述,和“创造者”的认知结构和特别意图剥离开来。晚清中国言论界里常见的西方历史人物,其形象大都具有多面性,这种多面当然和西史重要人物本身活动的丰富有关,但更具决定性的则是创造者基于不同背景的体认。

在这些人物当中,马丁·路德是较为特别的一个。由于路德在西方宗教史上具有的地位,相较于拿破仑、华盛顿等政治人物,他得到基督宗教在华传教士们更多的关注,而正是这些传教士在19世纪的西学东渐中发挥着主导作用。有趣的是,晚清在中国传教的兼有天主教和基督新教教会,路德作为16世纪新教改革的关键人物,其得到两面不同的评价自不难理解。另一方面,路德作为改革者的形象,又极大地参与到戊戌前后的维新改良话语之中,1901年,梁启超发表《南海康先生传》,其中将康有为称作“孔教之马丁路得”,于此路德和维新运动产生了双重契合,不仅在改良自强之角色,更有“改教”之意义。

就中西史学交流和互动的角度而言,更进一步说,马丁·路德形象之衍变,也涉及到汉语语境中如何书写宗教改革和西方近代历史的问题。历史书写本就是非常复杂的行动,尽管晚清的西史书写者们往往流露出“客观性”的诉求,但其书写行动本身会有文化心态、教派意见甚至政治意图的参与,从而在不自觉中“建构历史”。在特定语境里,现实与历史之间的隐喻关系会以相当隐蔽的方式参与到历史知识的构成之中,其产生的若干观念则随着历史知识的传承而潜伏于内,对其后的时代持续发挥影响。我们在这里基于前辈研究成果,希望在整理晚清路德形象变迁线索的同时,揭示形象创造者可能具有的考虑及历史书写的建构性,并进一步考察其所衍生的观念。

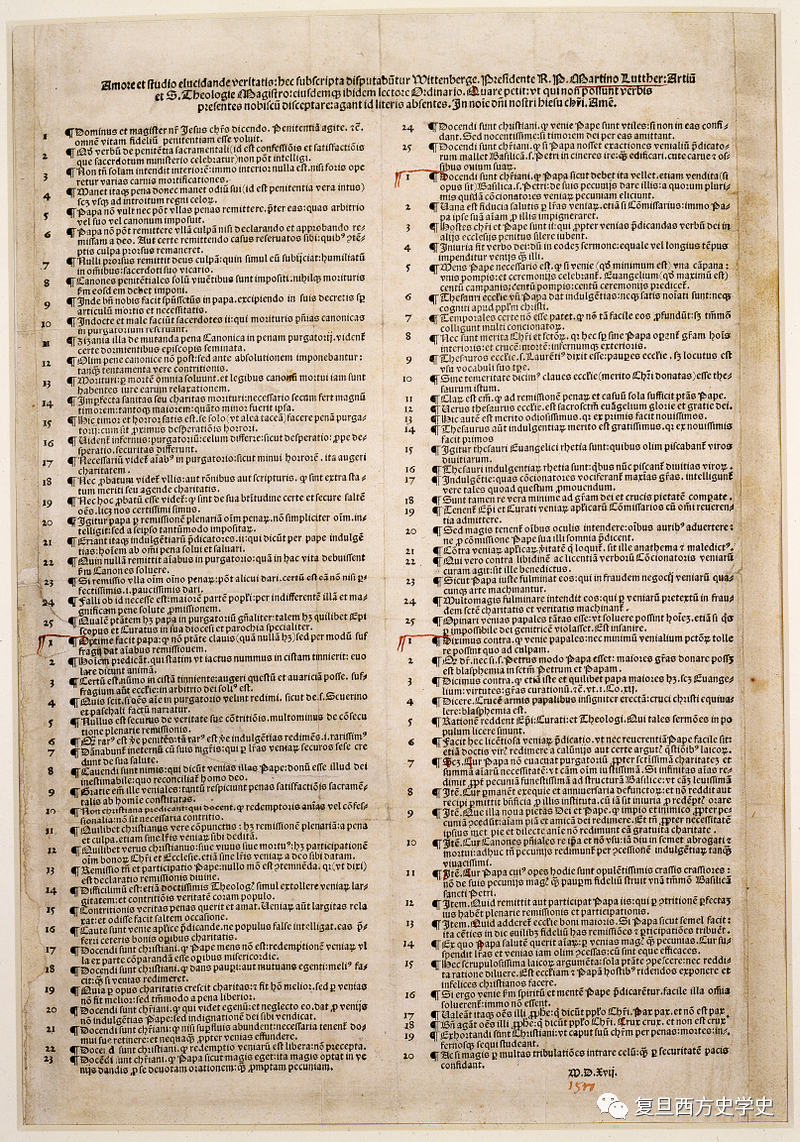

《九十五条论纲》(Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum)),马丁·路德,1517

一、 初识与对“分教”之批评

马丁·路德生活在15至16世纪的欧洲,但他为中国人所知却要到晚清。尽管基督宗教从明末就开始大规模传入中国,但在19世纪之前,来华的以天主教传教士为主。在他们的中文著述当中,或许是出于策略的考虑,或许是自身知识的局限,基本不提基督宗教的教派分别,也没有出现路德。

比如利玛窦(Matteo Ricci)在《坤舆万国全图》“罗马国”的注文中说“此方教化王不娶,专行天主之教,在罗马国,欧逻巴诸国皆宗之”。艾儒略(Giulio Aleni)在《职方外纪》中也说“凡欧逻巴州内,大小诸国,自国王以及庶民,皆奉天主耶稣正教,丝毫异学不容竄入”,当他说到德意志地区(“亚勒玛尼亚”)和英吉利时,根本没有谈两地的宗教情况。而南怀仁(Ferdinand Verbiest)等人撰写的《西方要纪》同样也说:“西洋诸国,惟有一天主教,并无他教”。到乾隆年间,蒋友仁(Benoist Michael)译的《地球图说》中仍声明“(欧逻巴州)上下皆奉天主教,婚不二色,教无异学”。这些传教士异口同声地描绘出了一统的欧洲“天主教”世界,因此,同时代中国士人眼中的欧洲历史和地域图景当中,并不存在“宗教改革”一事,他们所说的“天主教”,实际上即等同于基督宗教全体。清中期的学者赵翼就说“大抵欧罗巴诸国,悉奉天主教”,他把“天主教、孔教、佛教、回回教”称作天下四个“大教”。

到了晚清,随着新教传教士入华及国门开放,士人对西学的认知程度逐步加深,在鸦片战争后出现的最早一批“开眼看世界”的西学著述里,“基督新教”开始进入士人的视野,而马丁·路德也随之出现。刊刻于1848年的徐继畬《瀛环志略》在论述罗马教皇国时就说到:“至前明时,日耳曼人路得别立西教,称为正教,斥洋教为异端邪说,于是诸国半归西教,而教王之权顿衰。”

在徐继畬的西学词汇里,“西教”为基督新教,“洋教”则指天主教。徐氏对两教已有相当的区分意识。他对欧洲各国中两教之争也多有了解,比如在介绍奥地利(神圣罗马帝国哈布斯堡王朝)的历史时,说到“查理第五尚洋教,禁西教,至是臣民复有从西教者,王禁之甚力,违者加以刑,臣民合党攻王,王诛灭之,遂举国奉洋教,无敢异。”后来又说道“王约色弗第二……好西教,废洋教,洋教之党欲为乱,王悸殁。”

当然在早期,士人对基督宗教各派的介绍比较简单,称呼“基督新教”之名也不统一。如徐继畬这般用“洋教”和“西教”相区分,虽为一些晚清士人所沿用,但从字面上看类似于同义替换,并不利于记忆和区别。同期,广东士人梁廷枏完稿于1846年的《耶稣教难入中国说》中,则使用了后来较多见的名词“耶稣教”。然而,梁廷枏没有对“天主教”和“耶稣教”进行明确区分,他笼统地说“故凡尊耶稣者,至称之曰天主,其教亦曰天主教”,另一方面,“耶稣教”在他笔下也只是“天主教”的同义词,并不对应新教。学者已有研究,在梁廷枏著述中显示,其对16世纪及以后的宗教改革所知无多,从行文看,他所用的“天主教”、“耶稣教”其范围都包含了整个基督宗教。

徐继畬(1795-1873)

在魏源编著的百卷本《海国图志》中,由于广引诸书,命名更是相当混杂。在其“耶马尼”(即日耳曼)篇中,引到玛吉士的《地理备考》说“(耶马尼)所奉教有三:一罗马天主公教,一路得修教,一加尔威诺修教。”但其后又引到马礼逊父子撰写的《外国史略》,使用“耶稣本教”一词指基督新教。而魏源自己还使用过音译词,即“波罗特士顿教”。当然,“波罗特士顿”的译名并非其首创,早先就已出现在林则徐组织翻译的《四洲志》当中。

在教派译名的问题以外,《海国图志》引述的《外国史略》篇章中对路德有更详细的介绍:

明成化十七年,有贤士曰路得,幼习耶稣教,贫乏不能自存。及冠,得《圣书》,遂弃俗入道,伏处三年,虔祷耶稣。后才思日进,以其道为教师,遂赴罗马国与教皇议论。旋国后,遂宣言教皇之谬,切劝各国去教皇异端。值新君践位,召路得询其教本末。路得遂将《圣书》翻译日耳曼语,令民读之,乃兴崇正道。于是路得之名扬海外,罗马教皇之徒憾之。

由于《外国史略》出自马礼逊父子等新教传教士之手,其不免有所偏向,将路德的活动视为“兴崇正道”,旨在“宣言教皇之谬”、“去教皇异端”。而魏源自己并无此种偏向,他只是简单地说波罗特士顿教“后起”,并介绍其与“加特力教”敬奉礼仪的差别。在早期,少数知闻路德的中国士人了解仍较粗浅,他们基本没有教派立场倾向,但都把视路德视为“立教”或“分教”的人物,对其介绍也十分简略。夏燮在1865年定稿的《中西纪事》当中也只是简单地说基督宗教“总名曰克力斯顿教,后遂演其派为三……婆罗特士顿者,英人谓之耶稣教,始于明时日耳曼人路得所立,遂与天主之旧教分”。

同属早期通西学较多的士人张自牧,在其撰写于1870年代的《瀛海论》中则说道:“汉元寿二年,耶稣生于罗马,既长,遂传天主教,历数百年,有保罗者,别立希腊教,有路易者,别立耶稣教。三教鼎峙,互相攻击,而皆宗天主。”其后又说:“西、洋之教同出一源,耶稣为洋教,即天主教,路得为西教,即耶稣教,保罗为希腊教。”此文典型地体现了早期西学传播的含糊和不精确性,文中不但路德的译名前后不一致,类似“耶稣生于罗马”、“保罗立希腊教”之类表述都不准确。而且他将三教追溯其宗,把路德与耶稣、保罗并列,路德成为与耶稣类似的“开教者”。

光绪年间,中西交往渐多,各地出版许多西学书籍,而作为一种简化性叙述的“路德创立新教”已成为西史的标志性事件,沈敦和在1892年辑译的《英法俄德志略》的德意志部分中,更明确地把1517年路德在维腾堡的教堂大门上张贴反对赎罪券、主张改良教会的论纲这一事件作为新教创立之始,即“正德十二年,国人路得创耶稣教”。

然而,在1890年代之前,就士人认知而言,路德的形象不但没有多少正面的、积极的色彩,甚至还恰恰相反。实际上,这时代的大部分中国士人对基督宗教传教本身就无好感,甚至表现出强烈的反教态度。与此同时,基督宗教内部分化,导致教派林立,争斗不已,正是促进这种反教情绪的重要原因之一。

晚清士人研习西方历史,大多了解到近代以来各国之间纷争残杀,相互讨伐,甚至邦国内部争斗丛生的局面。形成这种局面的重要原因之一就是基督宗教新旧两教之间的冲突。他们往往未曾知晓新教改革的时代背景和动因,而先是看到了教派纷争之结果。如何秋涛所说“同一天主教,分而为三,而三大国者各奉其一,皆欲以行诸天下,何异说之滋繁欤!公教斥修教为后起之异端,修教斥公教为横行之邪说”。长久以来习惯“以大一统为优”的中国士人,自然对此多有批判,他们并未倾向两教之中某方,而是从总体上加以否定。如蒋敦复在《英志自序》中就感叹道“新旧二派纷然聚讼,孰邪孰正,或伪或真,未闻天主亲降,耶稣复生以断斯狱也。君臣相攻,父子兄弟夫妇相仇敌,焚溺刃缢,杀人如麻,教祸之烈胡至于此极耶?”王芝在《海客日谭》中也说“究天主即耶稣也,顾二教各立党,不相善,如水火。欧罗巴诸国相倾相残,莫非二教之故”。

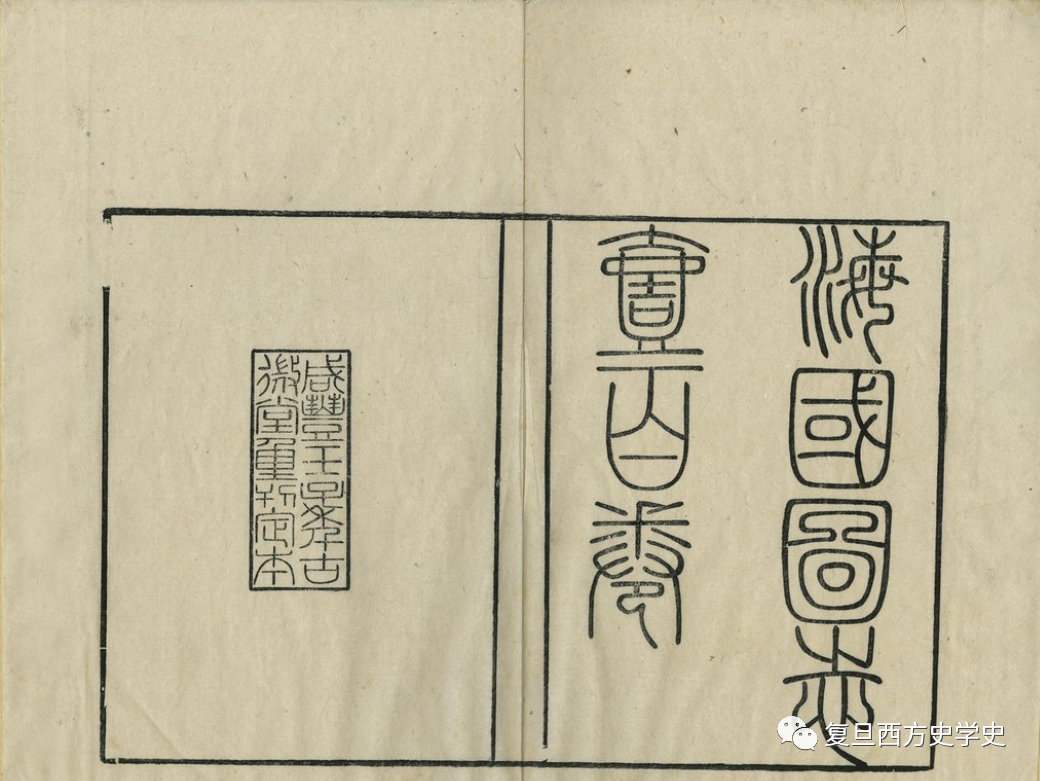

《海国图志》,魏源,1841

“分教”无疑打破了之前耶稣会士所描绘的欧洲太平一统的图景。由于一种非基督教的整体性文化心态的驱动,即便是略通西学的士人也大多不愿更深了解“分教”的时代背景和动因,而只将其当做一般政治现象,对其之理解甚至还有中国历代新旧党争之类政治经验的参与。而对于某些具有保守心态的人士而言,“分教”正是攻击西方文化、否认西方优越性的最好证据之一,迟至1900年,青年杨度在他的日记里说“迨耶苏兴后,教会尤多,其所争辨皆极可笑,夷俗之陋,固无足异也。

但由于路德时间上在后,另立新教(“西教”、“耶稣教”),因而他自然责任最大。徐继畬《瀛环志略》在提到“路得修教”后紧接着评论道“余谓立教以救世也,乃诸国因分教之故而残杀不已,教祖而有知也,其谓之何?”夏燮说,“盖英人自路德改立耶稣教,于是禁行天主教,而不悟耶稣之即天主也”。王芝也说“欧罗巴立教之初,其意岂不以为足善国,今乃竞教而互戕矣……立教者苟有知,能不赧颜汗背也乎”。相比而言,徐继畬本于“立教以救世”的批评尚有精准之处。“分教”造成的新旧教倾轧,与基督宗教当中“普世之爱”的教导不免背离,这种批评显得杀伤更大。1872年《申报》上曾刊有《教门争胜》一文,也继承了这一思路,说道:

耶稣生于犹太,其教之盛行,则起于罗马,数传而后遂自区异,别户分门,互相角力,于是希腊教兴,亦与天主同源而异派,而教王擅权,诸国王侯兴废继立,皆其所主,有不从,国辄被兵,主辄被弑,数百年无敢违异。

迨明时日耳曼人路德崛起,专攻其说,遂辟天主教为异端,一时斐然风从者众,而捕杀焚诛之惨,亦为有史以来所仅见,由是君与民因分教相杀,国与国因分教相攻,数百年来,西土之民,肆市朝而膏原野者不知凡几,皆因争教而起也。

呜呼!耶稣立教以救世也,而因分教之故,残杀不已,耶稣在天之灵,不其伤欤?

同样对基督教抱有反感,相比而言郭嵩焘的了解更深一些。郭氏在光绪初年出使英法,或许是缘于在英国与人交流,使其对基督新教有较直接的体认。他在光绪三年(1877年)的日记中写道,“波罗特士者,誓不从罗马教之谓也。盖罗马教之积敝,而人民日思变计,路剔之创立教名,诚亦末流补救之术也”。值得指出的是,在郭氏之前,我们尚未发现中国人能对“波罗士特”(Protestant)一词的语源(也就是“不服从、抗议”的涵义)有此了解。尽管郭嵩焘肯定路德改革天主教之积弊,但却视之为“末流补救之术”,显露出他对基督宗教总体上的否定态度。而且他进一步申说,两教分立之后,“于是怙权争胜之心,日挟其术以求逞,乃各私立会名,分布徒众”。这段批评则明显来自于他对天主教和新教两方在中国的传教与竞争之反感。

就对基督教传教的态度而言,光绪年间如郭嵩焘这样的士人不在少数。但在晚清路德形象的塑造过程中,到后来一种意见逐步占据了主流,即天主教在16世纪已有很多弊端,而路德则扮演了“改良者”的角色,而不是简单“分教”或者“另立教门”。这种变化其实和一些新教传教士的活动密切相关,即新教传教士们在引介西学,传播西史知识的同时,亦加入了自身树立新教为“辨正教”的特别用心,从而重塑了路德的形象。

以路德形象为例,可以看出某些西史知识在汉语世界最初的“生产”过程。晚清中国士人当中流行的“反教”态度,在书写近代以来的西方政治和宗教历史时有突出显露。所以,西史知识的形成并不总是一个简单的“传播”过程,与其把它理解成由西到中的语境之间完全或者不完全的复制,不如看作是建基于特定认知背景的主动建构或者创制。以此,我们亦能理解它在传衍中产生的变化。

郭嵩焘(1818-1891)

二、新教传教士与路德形象的塑造

19世纪来华的新教传教士们隶属不同差会,背景各异。但由于其中大多数人来自英美,和马丁·路德并没有宗派上的直接联系,再加上早期新教传教士力量尚薄弱,一些人基于策略性的考虑,有意借重天主教传教的既有基础,而较少强调自己和天主教的差别,所以,在第二次鸦片战争之前,路德之行事和教义并未构成他们宣教的重点。据称,郭实猎(Karl F. A. Gützlaff)在1847年就编写过名为《路得小问答》的传教小册子,在广东沿海散发,但相比于马礼逊等早期传教士所做的大量的文字著述工作,这只是极小之片断,其出于普鲁士(德意志)背景的郭实猎之手也不难理解。

前面提到,马礼逊父子编写的《外国史略》里就出现了“兴崇正道”的路德。就译名而言,尽管当时新教传教士中以“耶稣教”自称比较多见,但也有教士着意宣扬新教为“正”。1857年《六合丛谈》上就已出现“耶稣正教”与“天主教”相区别的提法,而于1850年代在香港、上海与新教传教士交往甚多的洪仁玕,在《资政新篇》中论及“日耳曼邦”时也说“辨正教亦出此邦之路得也”,洪氏用“辨正教”一词,明显承袭自新教传教士。

“辨正”或者“更正”的名称,一方面当然提高了基督新教自身地位,另一方面也从整体上塑造出基督宗教不断革新而除旧弊的形象。这种“辨正”的叙述更全面地体现于新教传教士编写的中文西史译著里,其中对此宣扬最力的是出版于1882年的《万国通鉴》。由于该书并非直接翻译整书,而是美国公理会传教士谢卫楼(Devello Sheffield)根据一系列书编译而成,相对就更能体现编者自身的观念。《万国通鉴》在晚清西史书籍中,属于基督教立场较重的一种,梁启超《读西学书法》直接说其“乃教会之书,其言不可尽信”,针对的是其中宣扬教义的部分。对于基督宗教各派,该书也有所偏向。

《万国通鉴》全书共分四卷,分别为“东方国度”、“西方古世代”、“西方中世代”、“西方近世代”。该书是中文世界出现的世界通史著作当中,第一次引入“古代、中世纪、近代”三段的历史分期方式。第四卷“西方近世代”叙述开始于大约1500年,其第二章为“论教会更正事略”,专门论述“鲁特”(路德)引领的宗教改革及其影响。其中包括“指明教会之弊”、“辨明天主教之谬”、“更正教兴起”等部分。谢卫楼论述宗教改革,不仅从世俗的社会影响层面阐述罗马天主教会的弊端,更有关于何为耶稣之“真道”或者“真义”的分辨,故而体现出极强的新教立场。比如他在“中世代”部分里称,“(中世代)又称为‘昏暗世代’,盖因耶稣教人渐失主之真道,不及先时门徒之善德,沾染异邦恶俗,泥于拜主仪文,致失敬主真义”。

而《万国通鉴》第四卷的第七章则为“论自更正起百年之间各等学业振兴事略”,它以“更正”为时间节点,着力阐述“自更正教振兴,欧洲诸国之景象变化一新”。该书将新教改革视为开创了欧洲近代“新局面”的标志性事件,把近代科学发现、学术发展等等事件都和新教改革建立起直接的联系。这是对历史现象的重新勾画,其书写方式关系到的不仅是路德形象塑造的问题,而是一种特别的,以新教为本位的历史观念的表述。

作为历史人物,路德以何种形象出现,取决于书写者自身的认知和写作意图。亦有一些英美新教传教士对路德改教的理念或实事并不完全认同,而主要强调的是路德以德语翻译圣经,促进德意志地区民智开化的功绩。丁韪良(W. A. P. Martin)于光绪七年(1881)五月在德国游览,在去海德堡的路上经过“倭木斯(按:即德国沃尔姆斯Worms)之古城”,见到路德的石像,“有浮屠上建石像,系旌表国士路德者,彼以德文翻译圣经,因而教化重兴。”他只说路德以德语翻译圣经促进学术文化兴盛,并没提“改教”之事。巴色会传教士韶波(Martin Schaub)1878年在《万国公报》连载《路德整教会之事》,其中也称,路德用德语翻译圣经为“一生所成第一功”。

德国沃尔姆斯的路德像

同样态度较为中立的还有艾约瑟(Joseph Edkins),他在1885年编写的《西学略述》“教会”一卷中讲到“西教复分为二”,以相对较客观的笔调叙述路德和天主教会的争论,多谈“分”而不谈“改”。“分”者只在于理念的差别,如艾约瑟强调的,教皇认为“人民皆宜依从教会中之道理规模而行,无须更读圣书(按:即圣经)”,而路德认为“圣书至正人所宜从”,因而分道扬镳,路德“而起创立耶稣新教,以自异于罗马旧教。迨前明罗马旧教始入中国,而自创教名曰天主教。计今耶稣教则盛于德、英、丹、瑞等国,天主教则盛于法、意等国。”

不同历史叙述的差别在于,如何描述“路德改教”的结果,即是将其定位为简单的基督宗教的“分化”,还是一种新旧教之间的“替代”或“优势转移”关系。作为“改良者”的路德形象之塑造,即和后一种历史叙述相生相伴。当然,仅是描述15世纪前后天主教会的腐败和弊病丛生,并非一定就能视为新教立场的历史书写,但若是有教义褒贬和取舍判定的加入,则立场就会凸现。类似路德“创出”或者是“回复”“耶稣真道”之类的表述,往往潜伏在路德作为“改良者”的形象之下。1879年上海《小孩月报》刊载《路得马丁小传》,该小传简略地叙述了路德生平,说到路德讲课之时,“听者皆言,此乃真神借路氏之口,而宣生命之道者”,其立场已很明显,最后该文还说路德“别立耶稣正教,由是天主教之权衰,而耶稣教盛行于世焉。”

这种“盛”和“衰”的对比叙述,构建起了人们对西方近代历史的一种认知观念,即“新教优于旧教”。这种价值观念先行的历史书写,会对16世纪以降复杂的天主教和新教关系进行滤取,将西方历史简单化,并可能忽视一些重要的历史面向(比如16至18世纪天主教对宗教改革的反应)。但是,一些新教传教士对路德的介绍则在不断地强化这种观念,这典型地表明了西学东渐过程中西史知识的建构性所在。

1881年,英国伦敦会传教士慕维廉(William Muirhead)在《万国公报》连载《路得买丁记》,此文相比《路得马丁小传》而言,对路德的生平介绍要更详细,但也体现出更强烈的新教立场,其中说由于“加秃利教(按:即天主教)离圣经之言,而杂乎诸异端”,所以有新教之改革,又说“路得乃上帝所立,以兴正教,通行于万国九洲,今时西方著名之国,大半崇奉耶稣正教,而离天主教,则信从者大为活泼,由此政事文学等事大兴矣。”这和谢卫楼《万国通鉴》的历史书写方式类似,将近代早期文学、学术的兴盛与新教改革建立起直接联系,更强化了“盛衰转移”的替代关系。作为该转变的关键人物,路德则扮演了“改良”基督宗教的角色。

当然,提到路德的并非只有新教传教士,天主教方面亦有反击。两教在华的争夺,许多方面都是其在欧洲关系的延伸。同样,书写“宗教改革”这一段史事,也大致体现出截然相反的观点。针对新教言论,天主教亦强调自身才为“正”, 而路德则是背离了正道。耶稣会士晁德莅(Angelo Zottoli)在1859年出版《真教自证》,其中就说“罗代六”(按:即路德)“力诋圣教,私立门户”,将路德斥为“异教”。天主教报刊亦载有文字辨明两教教义,攻击路德,比如《圣心报》在1904年多期连载《路得改教问答》,意在声言路德背叛“圣教”,他改教是出于青年时代的个人际遇,“因为嫉妒”,出于私心,其言论“大不合耶稣原定的教道”,而耶稣教也“到底不是耶稣的教”。

当然,若止于此,那么路德之形象仅仅停留在宗教史内部,在中国发生的争论就只是全球范围内两教之争的一小部分。但问题远非这么简单,在甲午之后,路德作为“改良旧教”的符号,却与晚清中国的社会现实发生了印合,对一些倡导中国改良运动人士而言,路德故事构成了他们极好的论说资源。

积极参与中国改革运动的李提摩太(Timothy Richard)在戊戌后曾为路德作传。尽管李提摩太将路德与圣方济各、罗耀拉等人同列为基督宗教内的改革者,但他本于新教立场,称路德“别立复元新教”为“人世间第一项大改革的事”,李提摩太将基督宗教本身塑造成不断革新,不断进步的形象,而路德改革旧教积弊则是其中最近的“第三层进步”。 李提摩太编选这一系列“地球名人”的传记,贯穿其间的一个重要思想就是“变革以求进步”,进步才得以成就。这和他支持晚清维新运动的政治观点是密切相关的。

更为直接建立这种“中/西”对应的是林乐知(Young John Allen)。他在1899年编译出版《路得改教纪略》一书,专论路德之事,并丝毫不掩饰以路德改教作为中国“维新”榜样的意图。《路得改教纪略》系根据印度广学会的英文本转译而成,林乐知又添加许多按语。第一章“总引大纲”开头就说,“此书之作,初印行于印度地方,盖欲以欧洲维新改教之路得,作为东方诸国维新人之榜样也”。林乐知在戊戌后作此书,并不是偶然无意之举。他之所以选择路德,是认为东方诸国,包括中国当时的情形,和西方在路德时代的情形十分相似,他将两者相比,阐述“维新”之必要性:“东方诸国人民,久为旧教旧俗所束缚,积弊难返,改革无期,亟需有路得其人者,出而与世维新”。

林乐知(Andrew Young John William Allen

1836-1907)

当然,林乐知并不觉得凡中国旧道旧俗,都该一并革去。他认为维新并不能操之过急,其关键在于“先当查考,旧政、旧教、旧俗之是否可行,一以真道为衡,合道者保护之,不合道者革除之。今之时犹古之时,东方之国犹西方之国,西方有路得,东方岂独无路德哉?”作为新教传教士,林氏所说的“真道”,还是本于基督教立场的“上帝之教”,但他同时也试图总结路德之“维新”在方法上可提供的经验。林该书的最后一章“振兴维新之法”,就列出多条经验,尤其强调“力行”,也就是说,如若变法之人一遇阻拒,就一蹶不振,“改途易辙”,那么必将无成。“望今日有志维新之学生,毋忘路得当日之言”。这种叙述,已绝不仅仅是简单的介绍西史和西学,而带有强烈的为晚清中国现实改革提供借鉴的倾向。西方历史知识也以此独特的方式参与到维新话语当中。

在《路得改教纪略》出版两年后,梁启超将康有为称作“孔教之马丁路得”,也可视为对林乐知借路德之古而论今的回应。当然,维新派人士利用“路德改教”故事以阐发自身主张,并不止于此,以下我们略作讨论。

(未完待续)

转载自公众号复旦西方史学史