岁暮短景,斯人远去。2021年圣诞当天,史景迁(Jonathan Spence)先生去世,消息一传开,立即引来太平洋两岸众多悼念和缅怀。作为中国历史学家,史氏的声名早已越出汉学研究之外,如今巨星陨落,堪为2021年学界又一大遗憾。

史景迁在美国汉学界素为传奇。回到五十多年前,巨星初升之时,人文学科的至高殿堂便向他敞开大门:1965年博士毕业,次年入职耶鲁大学历史学系,此后每隔两三年,便出版一部专著、升迁一级,仅仅用了十年时间便成为讲座教授。1966年,史景迁博士论文《曹寅与康熙》出版,汉学界“莫扎特”列文森(Joseph Levenson)当时兴奋地评价:“这个人像天使一样在写。清史研究不会再出现这样的作品。”到2008年退休时,史景迁已经出版了13部著作,1部文集,众多世界顶级学府授予其荣誉学位。他是美国最畅销的中国历史作家,曾任美国历史学会主席,英女皇亦曾为他授勋,表彰其在中国历史研究上的卓著贡献。他的学生遍布今日西方汉学重镇,个个独领风骚。

历史学家、汉学家、作家、教师,无论被冠以何种头衔,史景迁都取得了精彩卓著的成就。他在美国学院内的地位不可谓不高,他的作品很难简单用历史学、中国学或者文学创作来界定,一直以来引起人们经久不衰的捧读和讨论。不少人把史景迁看成专注“讲故事”的异类历史学家,虽然他很少正面谈及大理论流派,但其实今日学界有关文化史、情感史、性别史、全球史、心理史学、形象研究的讨论,都可以从他的作品中觅得踪迹、得到启发。

一

同为美国著名汉学家的魏斐德(Frederic Wakeman)在一篇文字中回忆道,上世纪90年代他去史景迁家做客,问起主人的下一个写作计划,史氏回答:“我想写关于寒冷。我看到一名满洲战士在冻结的池塘上滑冰,还有一匹战马在华北冬季的干冷中喘息的白气。”这是何等生动的画面,刹那间在场所有人的思绪都被带离这个新英格兰的客厅,飘至三百多年前冰封雪舞的中国北方大地。这则对话发生在《上帝的中国儿子》书稿刚杀青之时。尽管直至去世,史景迁都没有真正动笔写这部关于“寒冷”的作品,但相信还有很多类似的画面萦绕在他头脑中,引领着他的写作。

史景迁很少掩饰自己对于某些特定“时刻”的偏爱,在很大程度上这是他的创作之源。这些“时刻”不一定是千百万人耳熟能详的所谓大历史时刻,它可以很个人化,但同样充满着张力和情感的流动。在《王氏之死》中,史景迁最初感受到的是清初山东的一场大雪,雪片漫天飞舞,飘过人们的心头,也掩盖了王氏的尸体。在《前朝梦忆》的开头,牵动史景迁心绪的是一场元宵节的灯会,明末士人张岱幼时在绍兴城中,元宵随家人外出,但见花灯高悬,流光溢彩。在《利玛窦的记忆宫殿》篇末,史景迁又回到了1595年的赣江天柱滩,激流奔涌,大船倾覆,利玛窦和同伴都坠入水中,他奋力抓住身边的绳索,终于被救回船上。这仿佛是利玛窦在华二十多年的一个缩影,他不断地与眼前的艰难困苦搏斗。这些“时刻”铸造了故事主人公独特的个人体验,在史景迁笔下反复闪回,犹如网结般牵动起人物或短或长的一生。文字营造的画面或明或暗,带领读者穿梭时空,回到那些鲜活的场景与时刻,叠合成史学的“蒙太奇”。

当然,所谓“蒙太奇史学”并非轻而易举,如何选取有意义的“时刻”加以组合才是见功力之处。史景迁运用的许多史料绝不罕见,但不是每一个学者都有能力、或有意愿去了解这些泛黄书页上名字背后的喜怒悲欢、挣扎与苦痛。在深厚史学素养和非凡“生花妙笔”之外,值得人们注意的,还有史景迁身上浓重的人文主义情怀,这在历史学家里殊为难得。19世纪职业化史学兴起之后,历史学研究大多都要面对“投入”和“抽离”的艰难抉择,但逐步占据主流的“客观性”和“结构化”要求使得大部分从业者更倾向后者,占据貌似更为安全的旁观者视角。史景迁并非一味“投入”而无法自拔,同样是旁观者,他转换了“投入”的方式,采取更贴近人本身的视角。他把传统史学叙述给人物加上的各种符号和意义逐层拆解,抹去时空上的距离感,使叙述对象的精神世界变得清晰可触。无论康熙、雍正这样身居紫禁城中翻手为云、覆手为雨的帝王君主,还是山东乡间籍籍无名、面目模糊的妇人,无论是天京城中临终前幻想着“天兵来救”的洪秀全,还是肇庆仙花寺里憧憬着北上进京的利玛窦,在史景迁书中,他们不再是某个宏大历史进程的推动者或参与者,而化为读者身边常人,怀存同样焦虑,情感的纤毫起伏都能激起读者共鸣。

《利玛窦的记忆宫殿》,[美]史景迁著,章可译,广西师范大学出版社2020年12月出版,78.00元

在某次访谈中史景迁提到,“讲故事”是将不同人的生活世界连接起来的绝佳方式,在故事讲述时,人们可以避开国家、法条、秩序那些板着面孔的东西,自由捕捉激动人心之处。《太平天国》一书的末章中,洪秀全的生命走向终点,天京城被湘军攻破,李秀成护送幼天王外逃而后分别被捕,“天国”历史的巨幕徐徐合上。但在这幅宏大历史画卷里,史景迁还发现了另一些奇异的细节:战争结束前两个月,天京城内外展开最后的殊死战斗之时,被解散的洋枪队中英国士兵却百无聊赖,他们沉迷于跳高、射击、板球和蒙眼手推车竞赛,玩得不亦乐乎,借此打发时光。另一方面,此时帮助清军围湖州城的还有些法国官兵,有的军官令人将台球桌搬到前线山上,一边观察战场形势,一边玩台球取乐。这些普通“外人”的行为,与历史的大背景显得如此格格不入,但又是如此鲜活真实。史景迁将这些看似疏离的片段都当作历史的闪光,不同人性并不能被简单贴上或善或恶的标签,它们犹如星辰各自占据天空一角。史学对时代的开掘于此有了更丰富的层次。

二

大约十年前,我着手翻译史景迁《利玛窦的记忆宫殿》,完稿后收入郑培凯和鄢秀两位教授主编的《史景迁作品集》,2015年由广西师范大学出版社出版。从读者到译者的转变,给予我难得的机会,更专注地贴近史氏文字的纹理,感受“蒙太奇史学”的方方面面。接触原书之初,我还存有疑惑,作者选择《西国记法》中的四个汉字形象,以及《程氏墨苑》里的四幅宗教画作为叙述基点,是否这就能代表利玛窦曲折坎坷、波澜壮阔的一生?但很快我就明白,作者的目的并不在于为利玛窦的生平给出某种确定的评价,而是借助“记忆宫殿”来切入利玛窦在华时的精神世界。

大部分史学叙述习惯于考察历史对象在纵向时间轴上的前后联系,借此建立一套完整的脉络,但史景迁似乎更偏爱“横切”。他往往不满足于按时间顺序从头至尾讲述一个对象的全部经历,而喜爱从某个时间点横切进入,呈现不同人或是同一个人在不同时间的生活样态,逐步揭示其间的联系,从而编织出一张意义之网。以空间广阔而言,《记忆宫殿》便是这种写法最典型的代表。读者随史氏的笔锋流转,时而大明,时而西欧,刚从罗马耶稣会学院的场景中走出,转而又进入了中国佛教故事的世界里。

从人的角度看,这种“横切”恰恰更有利于展现人之认知与情感的瞬时性,使其显得更为丰富。纵向一贯的叙述犹如不断剪除枝桠,往往最后陷于“盖棺论定”的化约,人物行为也常会遭受“结果视角”的过滤,都被视为带有某种指向的有意为之。史景迁的写法正意在抛开这些束缚,展现某些特定时间点上人的所思所虑,并由此生发,解释其缘由。利玛窦在中国的旅程绝非一帆风顺,很多时候,沮丧、痛苦、哀伤等情绪伴随着他,而这些往往与更多的回忆和期待紧密相连,《记忆宫殿》抽丝剥茧般步步深入,遥远的耶稣会神父终于成了我们眼前有血有肉、一瘸一拐的普通人。

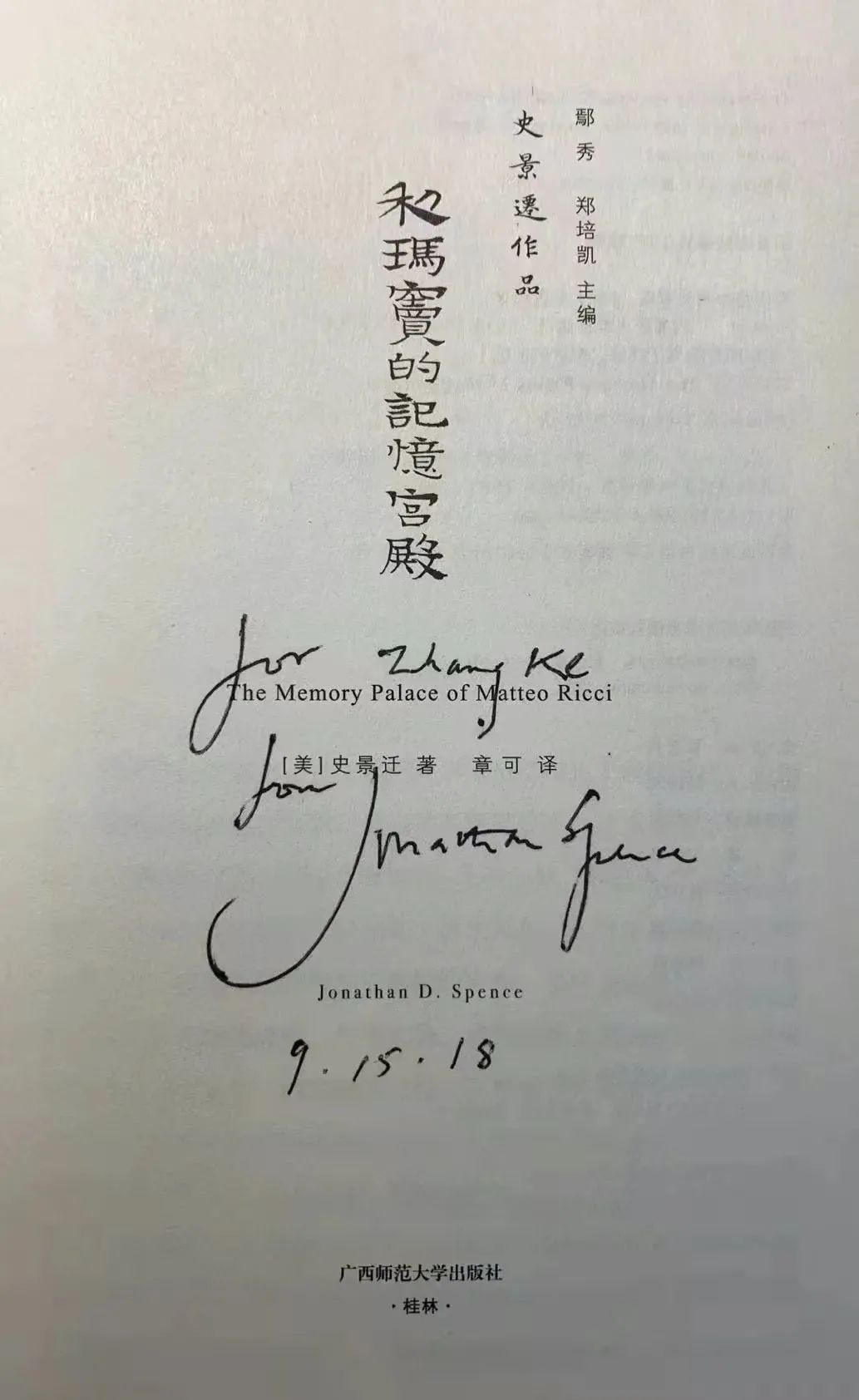

史景迁2018年在本文作者译本扉页的签字。

在某些学者眼里,好的历史学研究应该提出可供讨论的问题,或给过去以确定的解释,以此眼光看去,也许史景迁的著作并不会被推崇。但史景迁树立的,是另一种人文主义历史书写方式的范型,他把温情和诗意带入了我们对历史的理解,以情节化的叙事引领我们贴近历史人物的内心,体会那些真切的生存处境。战后美国中国学的环境中诞生史景迁这样的学者,固然有外部因素的影响,但更多也得之于其个人卓异的天赋。今日欧美学院体制愈发森严,或许将来我们见到这样的中国历史著作的机会,只会越来越少。从这个意义上说,史景迁的逝世即使不是一个时代的落幕,至少也代表着一种风格的远去。

(原文载于《中华读书报》2022年1月12日)

授权转载自中华读书报