2025年6月19日至20日,由复旦大学中华文明国际研究中心主办的“文本·图像·表演:中国仪式研究的多重视域”学术工作坊在复旦大学智库楼106会议室顺利召开。会议的召集人为复旦大学中华文明国际研究中心主任、图书馆馆长、中国语言文学系教授陈引驰和南加州大学东亚语言文化系助理教授、复旦大学中华文明国际研究中心访问学者王萌筱,来自世界各地的二十余位专家学者分享了中国仪式文本、图像与表演相关的不同视角的研究成果,共同探索了仪式文化的发展及其与现实生活的交融。

大合照

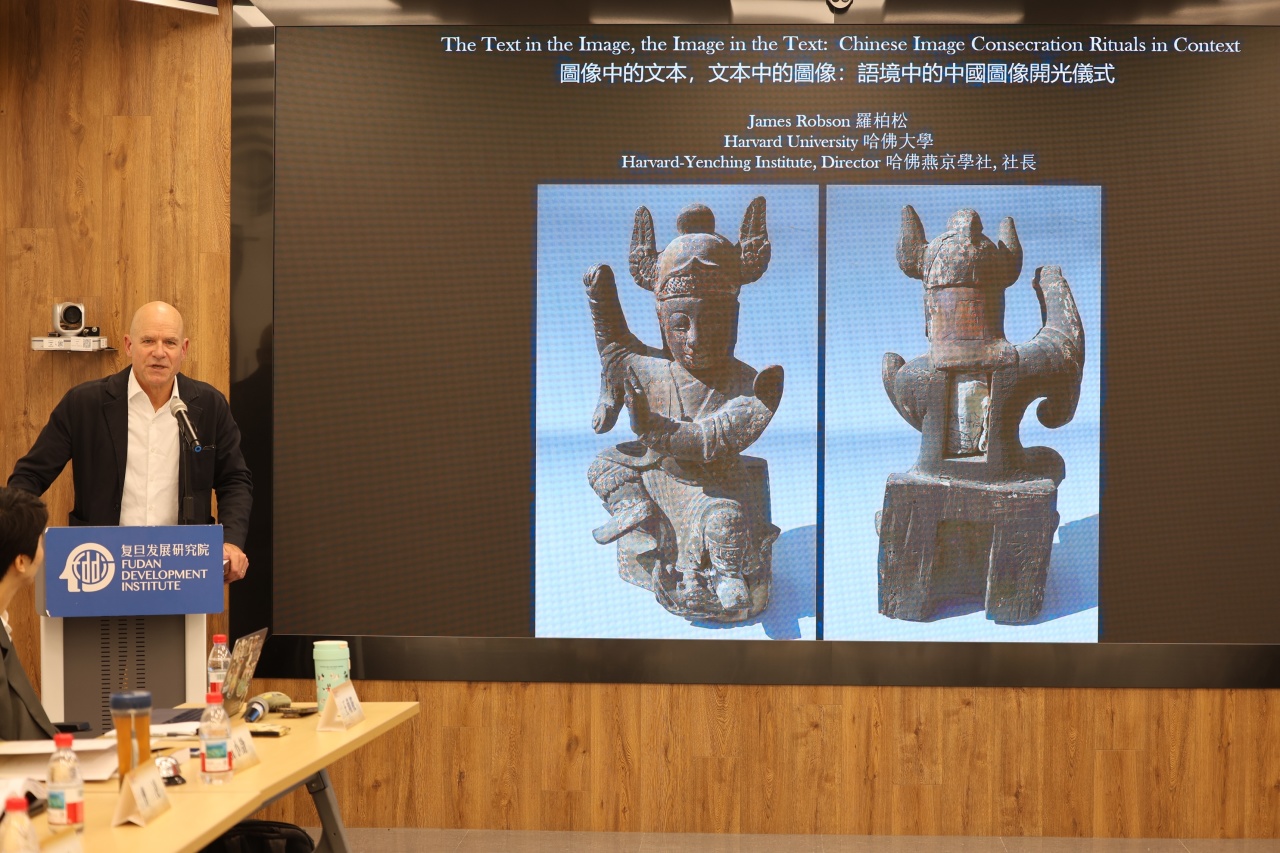

会议开始前,陈引驰教授向各位嘉宾致辞欢迎,并由哈佛燕京学社社长、东亚语言与文明系讲座教授罗柏松(James Robson)作主题演讲,内容为“图像中的文本,文本中的图像:语境中的中国图像开光仪式”。罗柏松教授指出,宗教开光的核心矛盾在于既要建立神性临在,又需强调神像与凡俗的差异。西方传统的开光仪式常否认神像的人为因素,将其神圣归于非人手的创造,如美索不达米亚“洗口”仪式;而中国的开光仪式中则承认人的权威,人往往占有重要地位,如雕刻神像者通常需要经程序选定,而执行仪式者通常为道士、法师等具权之人,在整个过程及表演中都扮演着核心角色。此外,开光仪式也存在多种形式,除“洗口”外,还有“开口”“开眼”、巡游仪式等,东亚佛像还常通过在神像中嵌入捐赠文物、象征性的丝质内脏、舍利、香料等等物品赋予其灵力。

陈引驰教授与罗柏松教授

本次学术工作坊共分为六场,第一场的讨论主题为“佛教仪式、图像与涉佛文体”,由上海师范大学哲学系副教授伍小劼主持。

上海师范大学哲学系教授侯冲以“从科仪文献看‘庆赞’”为主题,将佛教斋供仪式放在斋僧和水陆法会的语境中理解,并利用科仪文献中的开光庆赞、中元庆赞等资料,强调要依靠佛教斋供仪式的背景理解庆赞。侯教授指出,庆赞普遍存在于佛教、道教、巫等中国古代宗教中,与开光都属于水陆法会的具体呈现。

上海师范大学哲学系副教授曹凌以“中古论义仪式的复原——以敦煌论义文献为中心”为题,通过敦煌文献复原了中古敦煌论义仪式程序的三个阶段:仪式前预备、论义问答和问答后的收尾。五代宋初时期的实际论义程序多为完全考验辩论者学识和排练后照本宣科的中间状态,尚未完全蜕化为仪式性的表演。此外,他还论及了论义的胜负判断和论义仪式中如何邀问的问题。

同济大学人文学院艺术与文化产业系助理教授赵晋超的报告主题为“六朝墓葬后壁砖砌佛塔的变迁:图样、功能与仪式”,她聚焦鄂城、襄阳、南京东晋南朝墓室后壁砖砌佛塔现象,通过墓葬空间、随葬品与墓主关联,揭示其核心功能是引导亡者升仙。至南朝晚期南京地区,单塔演变为双塔并与天宫图像结合,既承载了宗教超度功能,又深化了本土丧葬文化实践。

上海纽约大学全球中国学助理教授翟旻昊以“Rotation, Head, and Sword: Bodily Experience of Buddhist Scriptures in Medieval China”为题,介绍“转”既指法轮初转的宗教象征,亦涵盖转经与转轮藏的身体互动。此外,翟教授以《系观世音应验记》颈戴观音金像、《宋高僧传》佩戴经筒避祸、《华严经探玄记》顶戴华严开悟等案例,阐述了仪式对处理非宗教生活中面临问题的能力。

浙江大学求是特聘教授、文学院院长冯国栋在报告“目录、仪式与经典崇拜:咫观《法轮宝忏》初探”中展示,咫观所编《法界圣凡水陆大斋法轮宝忏》是配合水陆大斋的阅藏仪式文本,对于理解大藏经、佛教经典崇拜、忏仪与佛教目录的关系都有启发意义。冯教授通过对咫观生平行履及著作的考察,揭示了此书与智旭《阅藏知津》的关系,并在此基础上进一步阐明了佛教经典崇拜与仪式、佛教目录的关系。

第一场主持人与报告人

第二场的讨论主题为“仪式、政治与皇权”,由复旦大学中华古籍保护研究院副研究院王启元主持。

香港教育大学中国语言学系教授兼系主任陈伟强以“方外与王室:《潘尊师碣》的构成”为主题,剖析了初唐《体玄先生潘尊师碣》的复杂构成,他发现司马承祯刻石时将其题为王适撰,却选择性插入了陈子昂《续碑》序文,又刻意删除了他的颂辞及署名。陈教授指出,这种删改主要是为避免潘师正受极高礼遇,引起武则天猜忌;同时司马承祯也删除了文中自己的信息,应是出于个人的低调姿态。此案例生动展现了7世纪末宗教、文学书写与皇权间的紧密互动。

复旦大学中文系副教授李猛的报告主题为“敦煌本《唐太宗入冥记》再探讨”,对敦煌本《唐太宗入冥记》进行了再研究,通过分析文中“河北廿四州采访使”、“赐紫金鱼袋”等关键职官及要求唐太宗讲抄《大云经》的核心情节,确证其创作于开元九年至乾元元年(721-758)间,而非武后时期。他认为该文本本质是为宣传《大云经》而创作的佛教灵验记,而核心意图是在佛教果报框架下,对唐太宗进行政治性谴责;晋唐灵验记作为“公共素材”,具有流动性与开放性,为僧俗所关注、改写。

“中研院”文哲所博士后胡颀以“圣诞的诞生:从唐玄宗自我作古到圣节的成立”为题,探讨了中国首个皇帝诞辰节“千秋节”的创立。她指出,将原本属于君王个人的“生日”转化为具有政治性的公共时间,安置于循环的节日体系之中,反映了唐代对王权神圣性的全新想象,体现了唐代政治文化的重要变革。此外,她分析了设节文书的政治修辞及宴会诗文与赠礼表状中的象征,探讨了以仪式等形式塑造君主神圣性的方式。

复旦大学中文系博士后李易特的报告主题为“成神与告神:帝王葬礼与谥策、哀策的文体功能、意涵及形式”,基于《续汉书·礼仪志》分析帝王谥策与哀策。她介绍,谥策源于册命仪式,核心功能在于通过天赐谥号完成帝王“成神”的身份转变,其特殊文体标志是结尾的祈祷语。哀策则被刘勰归为“告神”的祝文,在葬礼墓道环节对已成神的先帝神魂宣读,承担“安魂玄室”功能,故仅用于帝后。二者在仪式中协同实现帝王神化,但哀策在南朝后因文学化更受重视,体现了文体对仪式的独立性。

第二场主持人与报告人

第三场的讨论主题为“仪式、宗族与地方社会”,由南开大学历史学院副教授陈拓主持。

复旦大学历史学系副教授巫能昌的报告题为“当代赣南道教与地方社会:守玄雷坛的初步考察”,考察了江西兴国县邓氏家族六代传承的“守玄雷坛”,这个火居道坛科法直承龙虎山正一道,核心为宋明雷法驱邪体系,未受闾山法派影响,与宋明赣南宫观道教渊源深厚。巫教授认为,该坛为理解赣南道教科法传统及其地方影响提供了重要个案。

复旦大学历史系博士后苏菲的报告“Voiced Resistance: The Economic Foundation and Political Function of Folk Religions in Post-GLF China”基于甘肃、陕西等地1963年档案,揭示了大饥荒后民间宗教的意外复苏:甘肃某公社一年集体迷信活动耗资1.4万元、粮食1.27万斤,上海南货店宗教用品销售额1962年飙升至14万元(1956年仅5万)。研究发现基层干部深度参与民间宗教活动,宗教空间成为替代性舆论场,如云南1963年“赶杀琵琶鬼”事件中,巫师指认基层干部为鬼,致6死26伤,体现对国家权力的隐蔽反抗。

上海师范大学人文学院古籍整理研究所讲师梁辰雪的报告“诅咒与净化:中古社会的蛊毒厌魅与解除仪式”分析了汉唐间蛊毒厌魅的现象及其应对,诅咒方式包括口头詈骂、埋设偶人、利用画像及借助巫师施咒等。应对诅咒除依赖国家律法惩处外,人们普遍会求助于各种方术与宗教仪式进行解除与净化。

东南大学历史学系副教授、香港中文大学道教文化研究中心兼任副研究员贺晏然以“明清江南孔子后裔家族的奉祀实践与宗族建设”为题,考察明清南方孔氏非嫡系家族的奉祀实践,指出其通过礼部系统与衍圣公府获奉祀资格,构建了以设立奉祀生为核心目的的多元家族发展模式。通过比较孔子后裔家族获授奉祀资格的过程、奉祀生额在族支间的分配和流动等,不仅可以深度还原衍圣公府、各级官府、家族等在儒学社会化过程中的复杂关系,也可以揭示衢州孔氏以外明清南方孔子后裔家族发展的特征和策略异同。

第三场主持人与报告人

第四场的讨论主题为“道教仪式与文献”,由李猛教授主持。

法国高等研究实践学院宗教学系教授高万桑(Vincent Goossaert)的报告主题为“The Publication of Liturgical Texts by Spirit-writing Groups During the Qing”,他梳理了清代乩坛刊行的科仪文献,并估计现存文本数量将达到数百种,可用CRTA数据库进行统计与使用。这类文献由乩坛及文人编订,推动了仪式的标准化,并在宫观、乩坛间流通,构成了清代仪式实践的核心。

美国佛罗里达大学语言文学文化系、宗教系教授王岗以“Daoist Investiture and the Structure of The Journey to the West”为报告主题,介绍“出身与修行”理论,即明清神怪小说主角因过失下凡,须通过内外试炼与自我修炼,方能重返天界或晋升神位。王教授详细解析了《西游记》唐僧取经故事框架中,孙悟空自得法名、受授仙箓、降妖除魔、累积功德至多次道教封赏的“入门—试炼—加封”三阶段过程,揭示此模式在文学、宗教与仪式实践交互中的价值。

复旦大学中文系副教授许蔚的报告主题为“‘天人虽异,理则一致’——从道法律条与人间法律之关系看《女青天律》的成立及其年代”,指出《女青天律》序文述其降世因缘,既提及其他道法律条,所述编撰流程也与宋代刑律、职官制度关系密切。其律条模仿人间法律,多采用宋以后不再沿用之术语,部分抄本还保有具体年份信息。许教授论证,《女青天律》可能是在两宋之际逐渐形成,其定型当在南宋绍兴十二年或二十年以前。

“中研院”民族所博士后赖思妤“‘化狮作龙’:试论明代‘青词’的文人化、修辞策略与道教文学新义”论述了青词在文学、政治与宗教间的交涉与变迁。她介绍,青词是奏达神明、祈禳福祸之辞,自唐玄宗以来的特色是简而不华,至明代则愈显文人化。明代青词在修辞与功能上发生了双重嬗变:既承载道教简质的本义,又以华美辞藻彰显君主意旨,为士人营仕所用;嘉靖时期“青词宰相”现象又标志其政治功能。

第四场主持人与报告人

第五场的讨论主题为“文本与舞台上的观音崇拜”,由复旦大学中文系青年副研究员孟昕主持。

台湾大学戏剧系副教授兼系主任林智莉的报告主题为“明清妙善观音戏的市场需求与叙事变异”,妙善观音戏是以观音化身妙善公主修道成佛为题材的明清通俗戏曲,版本众多,城乡与宫廷均有流传。林教授从神圣与娱乐、修行与孝道、仪式功能三方面,分析其叙事变异与市场动因:舞台娱乐强化神圣感、呼应女性孝道伦理、转化荐亡祈福功能,揭示宗教戏剧通俗化与多重价值。

南京师范大学国际文化教育学院副教授、中国文化与国际传播研究所所长孙晓苏的报告主题为“Spirit-Writing, Paratexts and the Making of Female Sainthood in a 19th Century Revelation of Guanyin”,分析了19世纪关于观音的启示性文本,《香山大悲菩萨传》记录了道宣与神灵的对话,描述了观音如何以人身显现。《观音真经》《观音救劫经》《观音劝善文》《观音大士训女说》等多种与观音相关的文献,通过灵写和神灵的引导传达宗教教义。这些文献展示了道教和佛教信仰融合的背景下观音在塑造女性宗教身份中的关键角色。

复旦大学文史研究院研究员白若思(Rostislav Berezkin)的报告主题为“Guidance through Seduction: the Precious Scroll of Fish-Basket Guanyin in the Recitation Practice of Changshu in Jiangsu, China”。鱼篮观音故事作为印度佛教女身神祇的本土化形态,早引起中外学者关注,但多聚焦于十九世纪末至二十世纪初的文本变体。白若思老师指出,江苏常熟至今仍有艺人讲唱以其为题的宝卷,如成形于十九世纪上半叶的《鱼篮观音宝卷》将佛教灵验故与常熟地方“讲经”传统结合,展现佛教叙事在民间宗教讲唱中的延续与演变,体现了其世俗化与在地信仰融合的特征。

第五场主持人与报告人

第六场的讨论主题为“仪式、音乐与喜剧”,由复旦大学文史研究院研究员、艺术研究院副院长邓菲主持。

中国人民大学文学院教授、中国俗文学学会副会长吴真以“堆仙与坐扮:中国古代戏曲舞台的神灵上场程式”为主题,以宋元明清戏曲文本为基础,考察了神灵上场方式的演变,总结出“坐扮”“堆仙”为表现神灵降临的主要舞台程式。吴教授追溯《牡丹亭·惊梦》《青石山》《乌盆记》《花果山》《八仙过海》等折子戏中的降神表演,揭示了戏曲排场与信仰仪式之间的互动关系。

复旦大学中文系博士后陈志伟的报告主题为“被表演的文章:宋代小佛事文的戏剧化解读”。他解读,宋代禅林丧葬仪式中使用的小佛事文具有鲜明的表演性:其一,它贯穿设灵、送葬、供奉等环节;其二,作者兼任宣读者,既是文本撰写者又是仪式表演者;其三,保留大量动作提示,反映禅师真实仪式动作;其四,包含禅师与亡者、大众的虚拟对话,但最终服务于现实的丧葬目的。

美国南加州大学东亚语言文化系助理教授王萌筱的报告主题为“Staging the Unseen: The Yankou Ritual in an Early Qing Drama”,比较了僧侣与戏曲对焰口仪式的不同态度:袾宏等高僧斥仪式“戏剧化”,主张仪戏分离;智达、孔尚任等剧作家将焰口仪式入戏,如《归元镜·普济幽魂》舞台化呈现“满月相”“金桥”等观想场景,以戏剧形象强化超度效力,揭示了戏曲重塑宗教仪式的路径。

美国威斯康星大学麦迪逊分校艺术史系副教授、设计与物质文化中心主任学术委员李雨航的报告主题为“通过布料和纸浆再现地府:重新思考中国戏曲与宗教的物质性”,以宗教戏曲《大香山》道具为研究对象,探讨仪式性表演中物质的宗教意义。李教授通过分析纺织品、纸浆等媒材的模拟性制作揭示了舞台道具的双重逻辑:既需与现实器皿区分,又需维持视觉表象的真实性。舞台的视觉奇观重构了宗教权威,使纸质道具成为了短暂宗教经验的载体,这也是舞台宗教美术的意义所在。

台中勤益科技大学基础通识教育中心助理教授、台湾大学中文系兼任助理教授吴佩熏的报告主题为“鼓吹乐户的非遗传承与宗教实践:以北港妈祖的轿前马阵吹为例”,以非遗语境下妈祖仪典中的乐阵为研究对象,聚焦台湾北港“马阵吹”的音乐属性争议。通过田野调查与乐理分析,吴教授证实其“南的”特质实为泉州笼吹传统,驳斥“使用北管过场谱”的既定认知,并指出苏仁义率“北威声奏乐团”的宗教实践是鼓吹乐户抬升出身阶级的自觉行动。

第六场主持人与报告人

最后,王萌筱老师主持圆桌会议,与会学者讨论了关于中国仪式文化的不同面向进行跨学科研究的新方法,并由“中研院”中国文哲研究所研究员廖肇亨作闭幕致辞。至此,本次工作坊圆满结束。